オンライン会議やWeb会議が日常化する中で、「発言内容をしっかり記録して後から確認したい」と感じることはありませんか?

AIボイスレコーダー「PLAUD NOTE」は、Zoomなどのオンライン会議でも活用できる便利なツールとして注目されています。

一方で、「本当にオンライン会議でも使えるの?」「録音方法は?」「データ管理や情報漏洩のリスクは大丈夫?」といった疑問や不安の声も少なくありません。

この記事では、PLAUD NOTEをオンライン会議・Web会議・Zoomで活用する具体的な方法から、PCとの接続やデータ移行、AIによる文字起こしや要約の活用法まで、実用的なノウハウをわかりやすく解説します。

PLAUD NOTEをもっと効果的に使いこなしたい方は、ぜひ参考にしてください。

- PLAUD NOTEのオンライン会議における最適な活用法とその限界

- オンライン会議音声を効果的に録音し文字起こしする具体的な手順

- PC接続やPLAUD WEBを含む便利な機能とオンライン会議での応用

- オンライン会議で使う際のメリット・デメリット及びセキュリティ留意点

PLAUD NOTEでオンライン会議を効率化する基本

- AIボイスレコーダーPLAUD NOTEの評判と実力

- PLAUD NOTEはオンライン会議で使えない?噂を検証

- ZoomなどWeb会議の録音方法:PLAUD NOTE説明書

- PLAUD NOTEのPC接続とデータ移行の手順

- PLAUD WEB(Web版)の使い方と文字起こし活用法

AIボイスレコーダーPLAUD NOTEの評判と実力

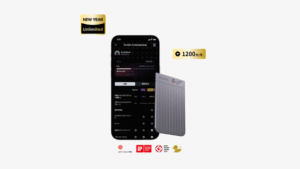

PLAUD NOTEは、AI技術を活用して音声の録音・文字起こし・要約まで行える携帯型ボイスレコーダーとして注目を集めています。

利用者からは、AIによる高品質な要約機能、クレジットカードサイズのコンパクトさ、長時間バッテリーといった点が高く評価されています。

会議の内容を素早く把握したい方や、さまざまな場面で手軽に録音したい方のニーズに応える製品です。

とはいえ、すべてが完璧というわけではありません。たとえば文字起こしの精度は、利用環境や話し方によっては期待通りにならず、手動での修正が必要になる場合もあります。

また、オンライン会議の音声をPLAUD NOTE本体で直接録音する際の音質についても意見が分かれています。

PLAUD NOTEの特徴としては、先進的なAIモデルのGPT-4oやClaude 3.5 Sonnetを搭載し、112言語に対応した文字起こしや、会議議事録・マインドマップ形式での要約が可能です。

本体には64GBのストレージがあり、最大約480時間の録音データを保存できます。さらに、連続録音は最大30時間まで対応しており、長時間の会議でも安心です。

このように、PLAUD NOTEは優れたAI機能と高いハードウェア性能を備えた製品ですが、特性を理解したうえで活用することが大切です。

PLAUD NOTEはオンライン会議で使えない?噂を検証

「PLAUD NOTEはオンライン会議では使えない」という声も一部で聞かれますが、これは正確ではありません。ただし、使い方に工夫が必要なのは確かです。

PLAUD NOTEには、PCやスマートフォンの音声を直接内部で取り込むオンライン会議専用の録音機能はありません。

そのため、オンライン会議の音声を録音する場合は、PCやスマートフォンのスピーカーから流れた音を本体のマイクで拾う「ノート録音モード」を使う形になります。

PLAUD NOTEの公式サイトでも、PCでのオンライン会議録音時はイヤホンではなくスピーカー再生に切り替え、通常録音モードで録音するよう案内しています。

実際、音質の低い環境下でもこの方法で録音・文字起こしを行い、意外と内容が把握できる程度の精度が得られたという報告もあります。

とはいえ、この方法では周囲の雑音を拾いやすく、スピーカーの品質にも影響されるため、文字起こしの精度が落ちることは避けられません。

特に複数の参加者が同時に話す場合や声が小さい場合は、聞き取りが難しくなることがあります。

そのため、オンライン会議の音声をよりクリアかつ高精度に文字起こししたい場合は、ZoomやTeamsなどの会議ツールで録音した音声ファイルをPLAUD NOTEアプリにインポートし、AIで処理する方法が推奨されています。

このやり方なら、録音機器に左右されず、AIの性能を最大限に活かすことができます。

ZoomなどWeb会議の録音方法:PLAUD NOTE説明書

PLAUD NOTEでZoomなどのWeb会議の音声を録音する方法は、主に3つあります。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けましょう。

1. ノート録音モード(標準録音モード)の利用

1つ目は、PLAUD NOTE本体のマイクを使い、パソコンやスマートフォンのスピーカーから流れる会議音声を直接録音する方法です。操作は簡単で、PLAUD NOTEを音源の近く(推奨1〜3m以内)に置き、録音を開始するだけです。

ただし、周囲の音を拾いやすく、スピーカーの音質にも左右されるため、録音品質や文字起こしの精度は他の方法に劣る場合があります。手軽さを重視する場合や、他の手段が取れない時に有効です。

2. 通話録音モードの利用(スマートフォン経由の場合)

スマートフォンでWeb会議に参加している場合は、PLAUD NOTEをスマートフォンに装着し、通話録音モードを利用する方法もあります。

このモードは、スマートフォンの振動を捉えて録音するV.C.S.(振動伝導センサー)技術を活用しています。これにより、相手の声も比較的クリアに録音できます。

ただし、V.C.S.は携帯電話回線での通話向けに設計されており、ZoomやTeamsなどVoIPアプリの音声に対してどの程度効果があるかは、さらなる検証が必要です。

また、PCを使ったWeb会議には基本的に適用できません。

3. 録音済み会議音声のインポート(推奨)

最も高音質かつ高精度なAI処理が期待できるのがこの方法です。ZoomやTeamsなど多くのWeb会議ツールには録音機能が備わっており、これを使って会議音声を録音します。

その後、保存した音声ファイル(MP3やWAVなど)をPLAUD NOTEの専用アプリにインポートし、文字起こしや要約などのAI機能を活用します。

少し手間はかかりますが、オンライン会議の記録としてはこの方法が最も優れた結果を得られると言われています。PLAUD NOTEのAI機能を最大限活かしたい場合は、この方法の利用をおすすめします。

PLAUD NOTEのPC接続とデータ移行の手順

PLAUD NOTEで録音した音声データをパソコンで扱いたい場合、いくつかの方法があります。主な手段は、USBケーブルで直接接続する方法と、専用アプリや「PLAUD WEB」というクラウドサービスを通じて同期する方法です。

USBケーブルによる直接接続

まず、USBケーブルを使った直接接続は、比較的シンプルな方法です。

PLAUD NOTE本体を付属のケーブルなどでパソコンのUSBポートに接続します。多くの場合、パソコンはPLAUD NOTEを外部ストレージデバイスとして自動的に認識します。

認識後は、エクスプローラー(Windows)やFinder(Mac)からPLAUD NOTE内のストレージにアクセスできます。録音データは特定のフォルダに保存されているので、必要な音声ファイルをパソコン内の任意の場所にコピー&ペーストすれば移行完了です。

この方法は、特定の音声ファイルだけを素早く取り出したいときに便利です。

アプリと「PLAUD WEB」を使った同期(推奨)

より多機能な管理やAI機能を活用したい場合は、アプリと「PLAUD WEB」を使った同期がおすすめです。

まず、PLAUD NOTE本体で録音したデータを、BluetoothやWi-Fi経由でスマートフォンの専用PLAUDアプリに転送・同期します。

その後、スマートフォンアプリで使用しているのと同じアカウントで、パソコンのウェブブラウザから「PLAUD WEB」にログインします。

するとデータが自動的に同期され、パソコン上でも録音データや文字起こし結果を確認・管理できるようになります。

この方法なら、録音データだけでなくAIによる文字起こしや要約などの情報も一元的に扱えるため、作業効率の向上が期待できます。

PLAUD WEB(Web版)の使い方と文字起こし活用法

PLAUD WEBは、PLAUD NOTEで記録し、スマートフォンアプリと同期した音声データやAI処理の結果を、パソコンのウェブブラウザ上で確認・編集できる便利なプラットフォームです。

スマートフォンの小さな画面ではなく、パソコンの大きな画面で快適に作業できます。

利用を始めるには、パソコンのウェブブラウザ(推奨はGoogle Chromeなど)でPLAUD WEBの公式サイトにアクセスし、PLAUD NOTEアプリと同じアカウント(メールアドレスとパスワードなど)でログインします。

ログイン後、これまでに録音・同期したデータの一覧が表示されます。

PLAUD WEBでは、次のような操作が可能です。録音した音声の再生や文字起こしされたテキストの確認・編集が行えます。AIが作成した要約やマインドマップも閲覧できることがあります。

また、多くのデータを整理するフォルダ機能や、キーワード検索機能も利用可能です。文字起こし結果の編集時には、誤字脱字の修正や話者ラベルの調整を、パソコンのキーボードとマウスを使ってスムーズに行えます。

活用例としては、編集後のテキストをコピーして議事録の草案に使ったり、テキストファイル(.txt)や字幕ファイル(.srt)として保存して他の用途に活用する方法があります。

さらに、会議やインタビューの内容をキーワード検索で素早く見つけ出すといった使い方も便利です。このようにPLAUD WEBを活用すれば、PLAUD NOTEで記録した情報をより深く、効率的に扱えるようになります。

PLAUD NOTEオンライン会議:深掘りと最適解

- PLAUD NOTEのデメリットとオンライン会議の注意点

- PLAUD NOTEで無料でできること、有料機能との違い

- PLAUD NOTEの録音を複数人で共有する方法

- PLAUD NOTEの情報漏洩リスクとセキュリティ

PLAUD NOTEのデメリットとオンライン会議の注意点

PLAUD NOTEは多機能で便利なAIボイスレコーダーですが、いくつかのデメリットや、特にオンライン会議で使う際に注意したい点があります。こうしたポイントを理解しておくことで、より効果的に活用できるでしょう。

まず一般的なデメリットとして、AIによる文字起こしの精度が挙げられます。最新のAI技術を採用していますが、録音環境や話し方、専門用語の多さによっては、正確な文字起こしが難しい場合もあります。

重要な内容は手動で確認や修正することをおすすめします。

また、高度なAI機能やクラウドストレージをフルに利用するには、月額または年額のAIメンバーシップへの加入が推奨されており、本体の購入費用に加えてランニングコストがかかる点にも注意が必要です。

さらに、PLAUD NOTE本体だけでは再生や細かな管理機能が限られているため、基本的にスマートフォンアプリとの連携が前提となります。この点を手間に感じる方もいるかもしれません。

オンライン会議では、さらにいくつか注意すべき点があります。最も大きいのは、PLAUD NOTEのマイクでパソコンやスマートフォンのスピーカー音を直接録音する場合、音質が劣化しやすいことです。

周囲の雑音やスピーカー性能に影響されやすく、これが文字起こし精度の低下につながることがあります。

高品質な記録を求める場合は、会議ツールで録音した音声ファイルをPLAUDアプリにインポートする方法が推奨されますが、ひと手間かかります。

また、PLAUD NOTEには画面共有やチャットの内容を記録する機能はありません。音声の記録に特化したデバイスであることを理解しておきましょう。

さらに、スマートフォン通話録音に強みを持つV.C.S.(振動伝導センサー)による「通話録音モード」は、PCのオンライン会議には基本的に適していません。

会議音声をスピーカーから出力する必要があるため、状況によっては周囲への配慮も必要になります。

PLAUD NOTEで無料でできること、有料機能との違い

PLAUD NOTEを利用するうえで、どの機能が無料で使えて、どこからが有料になるのかは大切なポイントです。デバイス購入後、基本的な録音機能は追加費用なしで利用できると考えてよいでしょう。

無料で利用できる主な機能は、PLAUD NOTE本体による音声録音(標準録音モードやスマートフォンに装着して使う通話録音モード)、録音データの本体内蔵64GBストレージへの保存などです。

また、録音データをBluetoothやWi-Fi経由でスマートフォンの専用アプリに転送し、アプリ上で再生や基本的な管理を行う機能も、基本機能として提供されます。

場合によっては、AIによる文字起こしや要約を一定の回数や時間に限り試用できることもあります。

一方、PLAUD NOTEの強みである高度なAI機能を十分に活用するには、多くの場合「AIメンバーシップ」といった有料サブスクリプションへの加入が必要です。

有料プランでは、GPT-4oやClaude 3.5 Sonnetといった高性能AIエンジンによる文字起こしが無制限または大容量で利用できるほか、詳細で精度の高いAI要約(議事録形式やマインドマップ形式など)や話者分離機能も使えるようになります。

さらに、録音データや文字起こし結果を容量を気にせず保存できる無制限のクラウドストレージや、パソコンのブラウザからデータを管理できるPLAUD WEBの全機能へのアクセスも有料メンバーシップの特典に含まれることが多いようです。

このように、無料で利用できるのは主に録音デバイスとしての基本機能に限られます。AIを活用した高度な処理や便利なクラウド連携機能を利用したい場合は、有料プランの加入を検討する必要があるでしょう。

利用頻度や求める機能に応じて、適切なプランを選ぶことが大切です。料金やサービス内容は変更される場合があるため、最新の情報は公式サイトなどで確認することをおすすめします。

PLAUD NOTEの録音を複数人で共有する方法

PLAUD NOTEで録音した音声データや、それを基に作成した文字起こしテキストや要約を複数人で共有したいというニーズは多いでしょう。PLAUD NOTEと関連サービスを使えば、いくつかの方法で情報を共有できます。

まず最もシンプルなのは、音声ファイルやテキストファイルをエクスポートして共有する方法です。

スマートフォンのPLAUD NOTEアプリやパソコンで利用できるPLAUD WEBから、録音データ(MP3やWAV形式)、文字起こしデータ(.txt形式など)、AIによる要約やマインドマップ(画像やPDF形式など)をエクスポートできます。

エクスポートしたファイルは、メールに添付したり、チャットツールで送信したり、クラウドストレージ(Google DriveやDropboxなど)にアップロードして共有リンクを作成するなど、普段の方法で共有可能です。

また、サービスによってはPLAUD WEB上で共有リンクを生成し、リンクを知っている人だけが内容を閲覧できる機能が用意されている場合もあります。

この場合、ファイルを直接送る必要がなく、よりスマートな共有が可能です。ただし、このような機能の有無や詳細はサービス仕様によるため、事前に確認が必要です。

どの方法を使う場合でも、共有範囲には注意が必要です。特に機密性の高い会議の記録などは、共有相手を限定し、情報が不要に拡散しないよう配慮しましょう。

また、PLAUD NOTEのアカウントを複数人で共有することは、セキュリティやデータ管理の観点から一般的に推奨されません。共有された情報には、各自が個別にアクセスする形が望ましいでしょう。

これらを踏まえれば、PLAUD NOTEで得た記録をチーム内での情報共有や認識合わせに役立てることができます。

PLAUD NOTEの情報漏洩リスクとセキュリティ

PLAUD NOTEは、音声という個人情報や機密情報を含む可能性のあるデータを扱うため、情報漏洩やセキュリティに関する懸念は自然なことです。

特にAIによる文字起こしや要約、クラウドサービスを利用したデータ保管では、安全性が重要なポイントとなります。

クラウドサービスを使う以上、情報漏洩のリスクを完全にゼロにすることは難しいのが現実です。不正アクセスやサイバー攻撃、内部エラーなど、さまざまな要因によって情報が外部に流出する可能性は否定できません。

これはPLAUD NOTEに限らず、多くのオンラインサービスに共通する課題です。

一方、サービス提供元のPLAUD社もユーザーデータの保護には力を入れていると考えられます。公式情報では「堅牢なデータ保護を保証する」と明記されており、データの取り扱いに配慮している姿勢がうかがえます。

一般的に信頼性の高いクラウドサービスでは、通信の暗号化(SSL/TLSなど)、データセンターの厳重なセキュリティ対策、適切なアクセス権管理、定期的なセキュリティ監査などが行われており、PLAUD NOTEでも同様の対策が期待されます。

利用者自身によるセキュリティ対策も重要です。まず、PLAUD NOTEのアカウントには他のサービスと使い回さない、推測されにくいパスワードを設定し、定期的に変更しましょう。

二要素認証が利用できる場合はぜひ活用してください。また、公共のフリーWi-Fiなどセキュリティが低いネットワークでの重要なデータの送受信は避け、デバイスの紛失や盗難にも十分注意が必要です。

技術的な対策に加えて、倫理面での配慮も欠かせません。会議や会話を録音する際は、必ず事前に参加者全員に録音することを伝え、同意を得ましょう。

また、録音データは目的外で使用せず、不要になったものは適切に削除するなど、責任ある取り扱いが求められます。こうした対策を意識して取り組めば、情報漏洩のリスクを減らし、PLAUD NOTEをより安心して活用できるでしょう。

総括:PLAUD NOTEをオンライン会議で賢く使うために

- PLAUD NOTEはAIを活用した携帯型ボイスレコーダーである

- AIによる要約機能やコンパクトなデザインが高く評価される

- 文字起こし精度は利用環境に左右され、手動修正が必要な場合がある

- オンライン会議の音声を直接録音する専用機能は搭載していない

- PCスピーカー経由の直接録音は音質や精度に課題が残る

- オンライン会議では会議ツールの録音ファイルをインポートするのが最適解

- Zoom等で録音したデータをPLAUDアプリでAI処理するのが効果的

- V.C.S.は主にスマートフォンの通話録音用でありPC会議には不向き

- 録音データはケーブル接続やPLAUD WEB経由でPCへ移行可能

- PLAUD WEBを使えばPC上でデータ管理や文字起こし編集ができる

- 高度なAI機能のフル活用には有料メンバーシップ加入が一般的

- 基本的な録音機能はデバイス購入により無料で利用できる

- 録音データや文字起こし結果はエクスポートして他者と共有可能

- 情報漏洩対策として提供者はセキュリティ強化を表明している

- 会議録音時は参加者への事前通知と同意取得が倫理上必須である